新たなトランスレーショナルリサーチへの挑戦

香川大学医学部|香川大学医学部附属病院|先端医療・臨床検査医学講座 |

感染症(微生物)検査室の業務

感染症を引き起こす微生物には細菌・真菌(カビ)・原虫・ウイルスなどがありますが、感染症検査室では、その中で特に「細菌」および「真菌」を中心に検査を行っています。

一般微生物検査

肺炎や下痢などの感染症または疑いの患者から採取された検査材料(尿、便、喀痰、膿、血液など)から原因となる微生物を特定し、どのような抗菌薬が有効か調べ、医師が感染症の診断や適切な抗菌薬を選択できるように情報を提供しています。

|

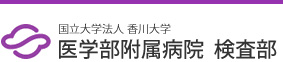

塗抹検査 |

検査材料をスライドグラスに塗りつけます。そして「グラム染色」という染色法で検査材料中の細菌を染め上げます。顕微鏡で観察を行い細菌の形態、染色性より菌種の推定、菌数を確認します。

|

|

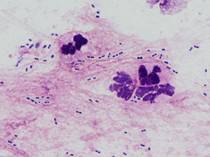

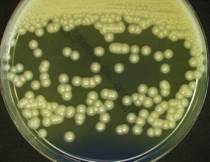

培養・同定検査 |

検査材料を栄養の豊富な寒天培地に塗り35〜37℃の孵卵器で1〜2日間培養します。肉眼で確認できるほどに大きく発育した細菌の集落を観察し、その集落を用いて形態や生化学的な性状を詳細に調べ菌名を決定します。

|

|

薬剤感受性検査 |

塗抹検査所見や培養・同定検査によって原因菌と判断された菌について、どの抗菌薬が有効であるかを調べます。 検査結果は臨床検査技師の確認のもと臨床に報告されます。 |

|

薬剤耐性菌の検査 |

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)やMDRP(多剤耐性緑膿菌)などの抗菌薬の効きにくい細菌が増加していますが、それらの耐性菌の検出に積極的に取り組み、院内感染対策の防止に役立てています。 |

抗酸菌検査

結核菌やその仲間の抗酸菌の検出を行なっています。 患者から採取された検体材料の塗抹検査(抗酸菌染色)、培養検査、薬剤耐性検査を行なっています。抗酸菌の発育は非常に遅いため、直接細菌の遺伝子を検出する方法(PCR法)を用いて迅速な報告も行っています。

迅速検査

感染症の診断や治療には、できるだけ早く原因の病原体を見つける必要がありますが、通常では数日の検査期間を要します。また、一部の細菌やウィルスは培養検査ができません。これらの微生物は検査材料から病原体特異抗原や病原体に対する抗体など測定することにより短時間で病原体の存在を確認できます。 当院では以下の迅速検査を実施しています。

| ・カンジダ抗原 | ・β-D-グルカン | ・エンドトキシン |

| ・プロカルシトニン | ・肺炎球菌尿中抗原 | ・レジオネラ尿中抗原 |

| ・便中CDトキシン | ・クリプトコッカス抗原 |

感染症制御システム

当院では2005年より感染症制御システムを導入しています。本システムは、感染症の検査情報に付加価値を付け、適正な治療や感染制御を有効的に実施するための院内ネットワークを利用した診療支援システムです。安全な医療環境を患者に提供することを目的としています。

以下の情報を臨床側に提供しています。

- 画像情報(グラム染色画像)

- 抗菌薬情報

- 有効抗菌薬選択支援情報

- 菌種情報

- 院内感染菌マップ情報

- 疫学統計情報

感染症検査室は、感染症制御システムを利用し、検査結果をリアルタイムに臨床に報告しています。また、耐性菌の出現や分離される菌の動向がいち早く把握できる立場にあるため、感染対策チーム(ICT)の一員として迅速かつ的確な情報を提供することにより、院内感染防止や感染拡大防止に努めています。