研究内容

私たちの研究室では、癌も含めた生活習慣病についての専門知識や基礎研究技術を有しており、世界中の研究者や企業とコラボしております。特に私たちの研究室が中心となって発信している独自の研究テーマとしては、以下のようなものがあります。ここでは、それぞれ簡単に説明させていただきます。

主な研究テーマ:

1. 「カラダの水分量」をターゲットとした健康維持法・治療薬の開発

2. レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の病態への関与の解明と、ATP6ap2をターゲットとした治療薬の開発

3. 健康や疾患における交感神経活動の役割

4. 栄養や健康に関連するその他の研究

5. イルカの健康を守るための研究

1.「カラダの水分量」をターゲットとした健康維持法・治療薬の開発

1) 健康と病態における全身性体液保持機構の役割とその制御メカニズムの解明

従来、カラダの水分量は主に腎臓の尿量調節によって制御されていると考えられてきました。我々の研究室は、腎臓だけでなく、皮膚、免疫細胞、肝臓、筋肉、心血管・神経系など様々な臓器・器官が連携し合うことによってカラダの水分量が維持されていることを証明してきました。この多臓器連携による体液保持機構を「全身性体液保持機構」と名付け、癌や生活習慣病、老化における本機構の意義や制御メカニズムの解明を、独自に開発した特殊実験設備・技術(浸透圧応答レポーターシステム、灰化-炎光光度法による体液・電解質含量測定など)を用いて進めています。特に、本機構の異常や破綻が、高血圧や筋萎縮(サルコペニア)を起こすことがわかっています。全身性体液保持機構の異常や破綻が、何故様々な病態を引き起こすのか?そのメカニズムを解明することで、高血圧やサルコペニアなどの現代病に対する新たな予防・治療コンセプトを提唱していきます。

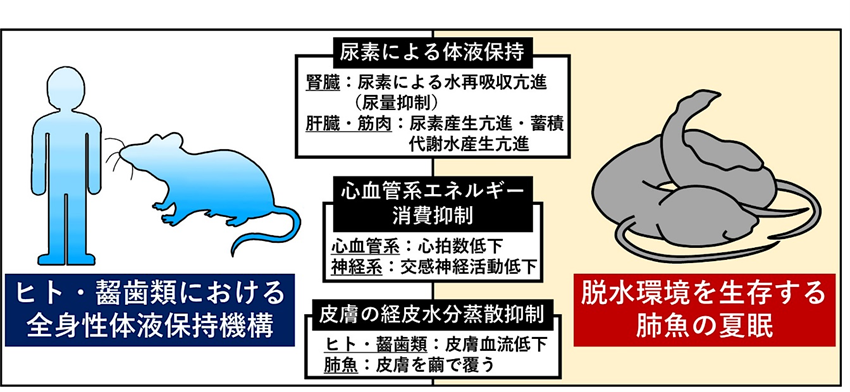

2)カラダの水分保持技術の開発~肺魚の夏眠から学ぶ~

ヒトや齧歯類で発見した全身性体液保持機構の特徴は、「肺魚の夏眠」と似ています。そこで我々の研究室では、「肺魚の夏眠」に対するバイオミメティクス(生物模倣)研究を実施しています。夏眠は、肺魚やカエルなどの生物が乾燥・脱水から命を守るために進化の過程で獲得した休眠能力であり、水が一滴も無い環境で年単位のカラダの水分維持と生存を可能にする究極の体液保持能力です。この肺魚の夏眠能力の制御メカニズムおよび誘導法を研究することで、ヒトに応用できるカラダの水分保持技術の創出を目指しています。

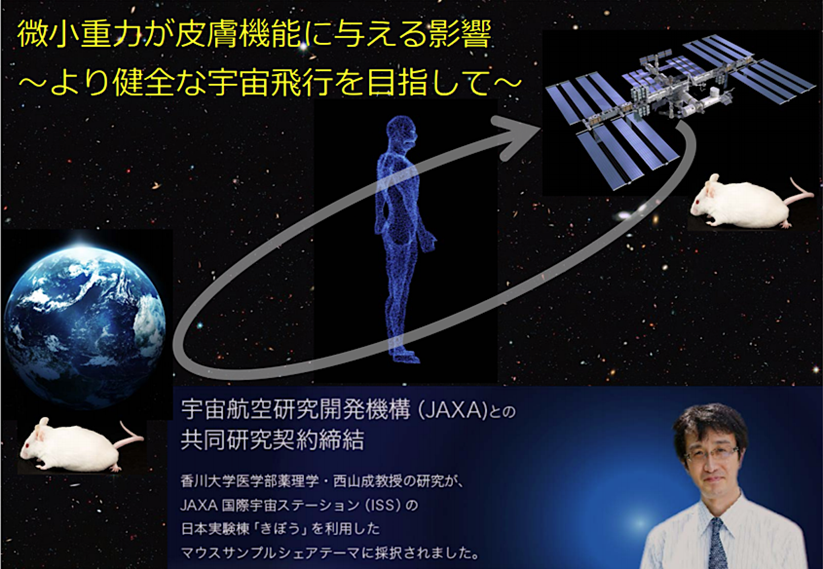

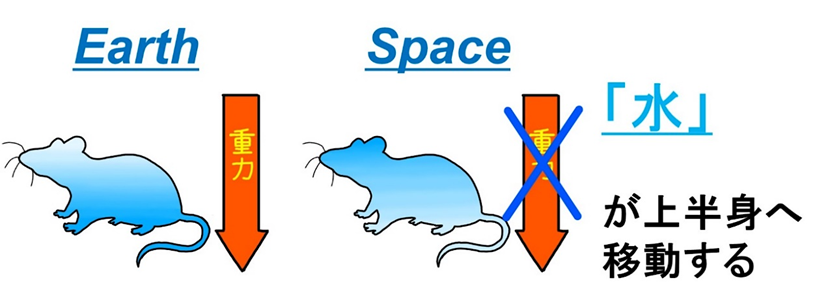

3)宇宙空間で生じる体液分布変化に対する適応能力の解明 ~JAXAとの共同研究~

我々の研究室は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)との共同研究により、宇宙空間ででは微小重力がマウス体内の水分を下半身から上半身へ約30%も移動させ、体液分布の異常が生じることを発見しました。現在は、ヒトでも同様の体液分布変化や、それに対してどのような適応反応が生じるかなどを検討することを目的とした宇宙実験を実施するため、JAXAと新たに共同研究契約を締結し、NASAやESAとも協力して宇宙実験の準備を行っています(2026年度より実施予定)。将来的に、宇宙空間における適切な体液維持法の開発を目指しています。

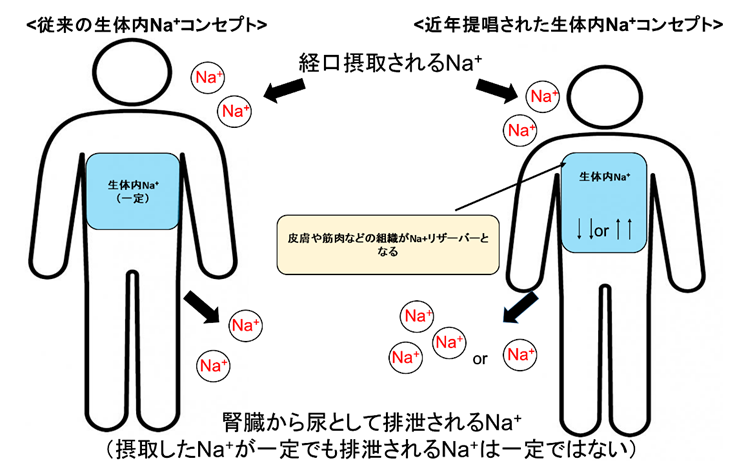

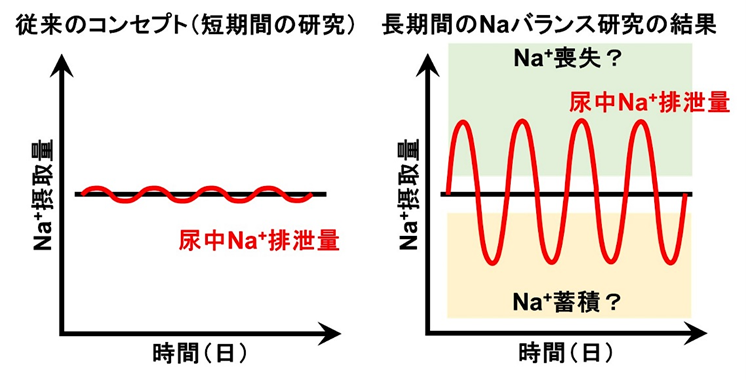

4)塩と体液の調節とそのひずみによって生じる病態

これまで、過剰に摂取された食塩は腎臓によって尿中へ排泄されるため、尿中ナトリウム排泄量はナトリウム摂取量とほぼ同等なると考えられてきました。しかしながら、健常人を対象として100日間以上行われた長期間の塩・体液バランス研究では、食塩摂取量を固定しても尿中ナトリウム排泄量は一定とならず、皮膚や筋肉などの組織局所にナトリウム蓄積が生じることが明らかとなっています。どのようにして組織局所にナトリウムが蓄積されるのか?また、過剰なナトリウム蓄積が体にどのような悪影響を及ぼし、病気を引き起こすのか?などの解明を目指しています。最終目標は、「食塩摂取量変化が体に与える影響」および「生体のナトリウム・体液制御機構」の全容を解明し、健康に美味しく塩を食べられる未来をつくることです!

2. レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の病態への関与の解明と、ATP6ap2をターゲットとした治療薬の開発

1)レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の病態への関与の解明

主な活動目標としては、臓器内のレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の制御機構を解明し、また、病態での変化を明らかにすることにより、新しい治療法を開発することです。加えて、腎臓のレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の血中尿中バイオマーカーを同定し、新しい診断法の開発につなげることなども目標として掲げ、研究を進めてまいりました。特にレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の測定システムを構築することによって、世界中の研究施設のサンプル測定による共同研究活動を実施してまいりました。近年では、皮膚のレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系やアルドステロンのミネラルコルチコイド受容体の病態への関わりにターゲットを絞り、研究を進めております。

2)ATP6ap2をターゲットとした治療薬の開発

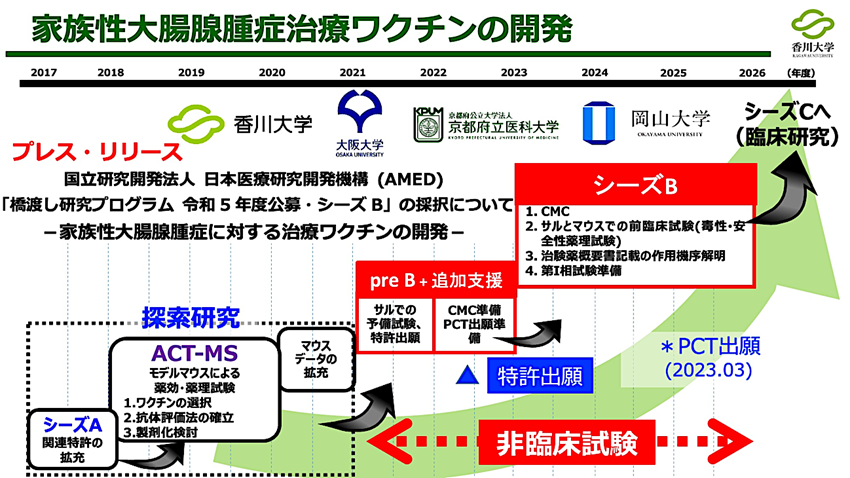

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の(プロ)レニン受容体は2002年にレニン・アンジオテンシン系のコンポーネントとして同定されたましたが、その後、ATP6ap2の遺伝子コードを持ち、Wntシグナルにも必須の分子であることが見出されました。そこで我々は、Wntシグナルが深く関わる癌との関わりを疑い研究を開始しています。その結果、膵癌、脳腫瘍、大腸癌などで、過剰に発現したATP6ap2がWnt/β-cateninシグナル経路を活性化し、腫瘍の病態に関わることを発見しました。同時に、ある種の癌患者では血中の可溶性ATP6ap2濃度が早期から上昇することを見出しています(特許出願)。また、ATP6ap2に対する抗体治療の開発を目指し、2017・2018年度AMED創薬ブースターのサポートのもとWnt/β-cateninシグナルをブロックし、癌細胞の増殖を抑制するモノクローナル抗体を作製したところ、実験的に癌の増殖を抑制することを明らかにしました(特許出願)。さらに、2018・2019年度AMED

ACT-MSのサポートのもとATP6ap2に対するペプチドワクチンを開発し、家族性大腸腺腫症モデルマウスを用いた探索研究によって、ポリープ増殖の抑制効果を明らかにしました。そこで、2021年度AMED橋渡し研究シーズpreBのサポートによって非臨床試験のPMDA対面助言を完了させて特許出願を完了しました。2023年度からはAMED橋渡し研究シーズBのサポートを受け、現在、非臨床試験を進めております。

3. 健康や疾患における交感神経活動の役割

全身の循環調節や臓器連関を考える上で、交感神経の役割は切っても切れないものでありますが、当教室はラットやマウスの腎交感神経の切除術を実施したり、その活動を直接測定するテクニックを有している世界でも数少ない研究室です。本実験プロジェクトを担当している藤澤氏らは、この領域でのオピニオンリーダーとして活躍していますが、最近では、テレメトリー法を応用して、交感神経活動を覚醒下で長期間持続モニターする技術を開発いたしました。本実験プロジェクトは独自のテクニックを駆使して行われるので、世界中の多くの研究チームに技術提供をし、様々な交感神経活動に関するプロジェクトを展開しています。最近では、香川大学創造工学部の鈴木桂輔教授とヒトにおいて交感神経活動活動をモニタリングし、心の強さレジリエンスの共同研究も開始しており、将来的には連続血圧測定なども組み合わせてウェルビーイングを定量評価できるシステムの構築を目指しています。

4. 栄養や健康に関連するその他の研究

- 香川大学のプロジェクトとして、希少糖の癌を含めた生活習慣病に対する治療薬としての開発を進めています。特に癌治療薬としてのD-アロースの開発は企業とコラボして進めており、臨床応用を目指しています。

- ナトリウムに関するについては上述しましたが、最近、リンの過剰摂取によって生じるサルコペニアや腎臓病についての研究を進めています。また、アミノ酸摂取による生体への影響についても研究を展開しています。

- 香川大学農学部小川雅廣教授とオリーブの葉を使用した食品加工技術の開発しております。さらに、香川大学創造工学部の石丸伊知郎教授とは光を用いた生体成分の解析、石塚正秀教授とはマイクロプラスチップの生体に対する影響同定する研究をそれぞれ進めております。

5.イルカの健康を守るための研究

私たちは飼育イルカの健康長寿を保ち、幸せに生きることを目的として研究を進めています。近年、飼育されているイルカの高齢化が問題となっており、人間と同じように様々な病気を発症するようになりました。まず私たちは、口腔癌を発症している飼育イルカを診察し、その原因を突き止めました。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vcp.12996

また、高齢飼育イルカでは腎臓病が大きな問題となっているのですが、これまで原因が不明でした。これに対して私たちは、リンの蓄積による石灰化が腎臓病の原因であることを、突き止めました。

https://www.nature.com/articles/s41598-023-32399-6

https://www.kagawa-u.ac.jp/30011/

https://www.med.kagawa-u.ac.jp/~yakuri/images/award/sciencenews202305.jpg

https://www.asahi.com/articles/ASR623407R5YULBH00F.html

https://toyokeizai.net/articles/-/703830

現在、イルカの腎臓病を早期から検出できる測定技術の開発を進めており、将来的には予防・治療法も確立させたいと考えています。さらに、その他の疾患に対する対策を目的として美ら海水族館でコホート研究を進めており、人間にはないイルカの特殊能力についても国際共同研究を開始しております。