〒760-8521

香川県木田郡三木町池戸1750-1

香川大学 医学部 形成外科・美容外科

(医学部代表)

087-898-5111

※電話受付時間 平日8:00~20:00

※時間外・夜間はこちら → 087-891-2334

赤ちゃんがお腹の中で大きくなるとき、顔は左右から伸びるいくつかの突起がくっつくことによって作られています。この癒合がうまくいかないと、その部分に裂け目が残ってしまいます。結果、唇が割れた口唇裂や、口蓋が裂けて口の中と鼻の穴がつながっている口蓋裂が発生します。

図1:片側口唇裂の例

図2:両側口唇裂の例

口蓋裂には、裂け目がないように見えても、粘膜の下の筋肉が割れているものがあり、これを粘膜下口蓋裂といいます。そのほか、顎の骨が裂けている場合は顎裂といいます。

図3:口蓋に裂(裂け目)がみられます

口唇裂および口蓋裂の異常の発生する頻度は、日本人では約500人の出産に1人の割合と考えられています。見た目の問題や哺乳あるいは摂食障害、また発音の障害などが問題となります。そのほかの体の形態異常を合併することもあるために、十分な検査が必要です。

口蓋裂では口の中と鼻の穴がつながっているため、鼻咽腔が食べ物で汚染され、扁桃炎や中耳炎の原因となることがあります。

当院では、口唇・口蓋裂のお子さんの治療にあたって協力が必要な矯正歯科・言語聴覚士の方々と一緒に3カ月に1度、合同診察を行っています。歯科矯正の進行具合、手術時期の検討、言語リハビリテーション依頼や言語機能評価など、ひとりのお子さんについて様々な分野から意見交換・治療方針の検討を行っています。

口唇裂では唇が割れていることと相まって、鼻の変形も見られます。手術は割れている唇の閉鎖と、鼻の変形に対して行います。手術時期は麻酔が安全にかけられる3カ月程度を目安に行います。手術後は鼻から哺乳のためのチューブを挿入し、数日間はミルクをそのチューブから直接胃の中に入れることで、手術した傷の安静を保つ必要があります。入院は平均10日程度必要で、抜糸は手術から1週間後に行います。

ある患者さんの治療例です

図4:術前の状態

図5:手術直後

図6:術後1年半

別の患者さんのケースです

図7:術前の状態

図8:術後1年

口唇裂という名前のみを見ると唇のみの病気のようにも思われますが、図1や図4のように鼻の中まで裂け目が切れ込んでいる場合が多く、学童期に鼻の修正を行うことがしばしばあります。

図9:術前の状態

図10:術後の状態

別の症例です

図11:術前の状態

図12:術後の状態

口の天井が割れている口蓋裂では、しゃべる際に鼻の方へ息が抜けてしまい、正常な発音が障害されています。治療の目的は正常な言語発達であり、そのため手術時期は言葉の獲得が重要な1歳から1歳半くらいを目安に行います。

口唇・口蓋列の治療にあたっては形成外科以外にも歯科や言語聴覚士の先生がたの専門的な知識が必要です。香川大学の口唇裂・口蓋裂治療チームにおいては、様々な専門領域の先生方と協力を行って先進的な医療を展開しています。

| 大宮 由香 | おおみや形成外科クリニック 院長 |

|---|---|

| 山本 一郎 | 山本歯科医院・矯正歯科クリニック 院長 |

| 森 仁志 | もり歯科矯正歯科医院 院長 |

| 伊東 正志 | 伊東歯科矯正歯科医院 院長 |

| 上里 聡 | こうざと矯正歯科クリニック 院長 |

| 今城 広治 | いまじょう矯正歯科クリニック 院長 |

| 大森 千代美 | 香川こだま学園 言語聴覚士 |

| 今井 文恵 | 香川こだま学園 言語聴覚士 |

| 当院小児科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科医師 | |

耳のかたちには個人差が大きいですが、審美的に問題のあるタイプの耳については保険を用いて治療を行うことが認められています。耳の上の部分がこめかみの中に埋もれたようになっている、「埋没耳(まいぼつみみ)」や、折れ曲がった形になっている「折れ耳」などがこれに該当します。

図13:埋没耳の症例

図14:後ろから見たところ

図15:手術後1年の所見

図16:後ろから見たところ

耳が折れ曲がっている「折れ耳」の症例です

図16:術前の所見

図17:術後3か月

たぶが折れ曲がっている「耳垂裂」の症例です

図19:術前の所見

図20:術後6か月

「立ち耳」の症例です

図21:立ち耳の症例

図22:術後

「折れ耳」の症例です

図23:折れ耳の症例

図24:術後の所見

「埋没耳」の症例です

図25:埋没耳の症例

図26:術後

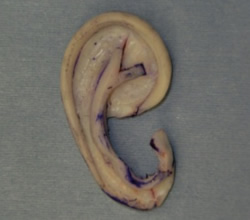

5000~6000人に1人発症するとされる比較的稀な先天性疾患で、先天的に耳の部分の組織が欠損しているために生じます。大きさの少し小さい耳から、耳の上半分が全くない状態、耳たぶしかない状態、全く耳がない状態など様々なタイプのものが存在します。

香川大学病院形成外科においては豊富な技術の蓄積を有しているため、どのような状態であっても工夫して耳を作ることが可能です。

図27:耳が欠損した症例

図28:肋軟骨を採取して加工

図29:軟骨の移植後

図30:再建された耳介

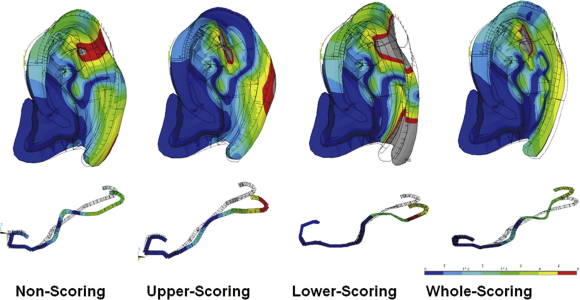

耳は弾力のある軟骨が薄い皮膚に包まれた複雑な形状をしていますが、今までは経験に頼った手術を行っていました。現在、我々はコンピューターを用いた力学的解析技術を用いて手術法の改良を行っています。

図31:新しい術式の開発(手術の香川大学から発表された研究論文より)

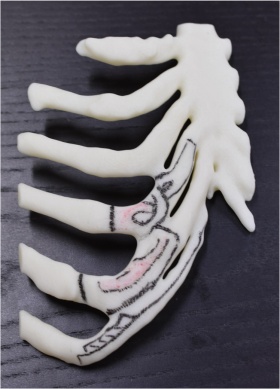

小耳症の手術で耳を作るにあたっては、肋軟骨(あばら骨の一部)を用いて耳のかたちを細工します。肋軟骨の大きさと形には個人差があり、その扱いが手術の出来・不出来を左右します。そこで香川大学形成外科においては、おのおのの患者さんにつき軟骨の3次元モデルを作製した上で手術前に十分なシミュレーションを行い、オーダーメイドの治療を行っています。

図32:肋軟骨モデルを用いた術前シミュレーション