末期腎不全とその治療法

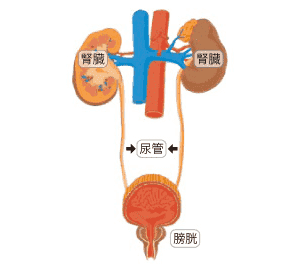

腎臓は腰部に左右2つある臓器で、大きさは握りこぶし程度です。

体内の不要なものを尿として体外に排出する働きをするわけですが、詳しく言えば以下のような働きがあります。

- 体内の水分の調節

- 尿毒素の排泄

- 血液のpHを保つ

- 赤血球を作るホルモンを作る

- 活性型ビタミンDを作る

- 血圧を調整するホルモンを作る

さまざまな原因により腎臓の機能が低下し、生命維持が困難な病態が「末期腎不全」です。

末期腎不全の治療法としては、腎機能のうち、水・電解質および老廃物を除去する機能を代行する『透析療法(血液透析・腹膜透析)』と腎臓の機能のほぼ全てを代行する『腎臓移植』の2種類があります。腎臓移植は病気により失われた腎臓の機能を、提供された健康な腎臓によって再生させる治療法で唯一の根本治療といわれており、生存率の向上とともに生活の質の向上が図れる治療です。

腎移植のメリット・デメリット

メリット

生存率

腎移植後の生存率は透析療法に比べて良好です。

たとえば、腎移植後の10年生存率はおよそ90%ですが、透析療法では50~80%であるといわれています。

生活の質

透析療法では、生体内に蓄積された尿毒素ならびに水分を体外に除去することは可能ですが、造血・骨代謝・血圧調整などに関連した内分泌作用を補うことは、現時点では不可能です。

このことが透析療法に伴う合併症発現の原因となり、透析患者の生活の質を低下させています。

腎移植を行うことにより生活の質(QOL)は格段に向上します。

透析治療から開放され、食事の制限も緩くなります。

就業、就学が可能となり、さまざまなスポーツが楽しめるようになり、女性では妊娠・出産が可能となり、子供さんの場合は正常に近い発育が期待できます。

デメリット

移植することによって腎臓病から完全に解放されるわけではありません。

移植された腎臓を長期に維持するためには免疫抑制剤の内服、定期的な通院が必要です。

拒絶反応や免疫抑制剤による副作用があるのも事実です。副作用のうち、最も大きな問題は感染症と悪性腫瘍(がん)です。

最近では、優れた免疫抑制剤により、拒絶反応の危険性も減少しています。

また、感染症のコントロールも容易となっています。悪性腫瘍の発生も一般人口と比較すると高いと言われています(透析患者さんにおいても同様です)。定期的な検診などによる早期発見が望まれます。

腎移植の種類、腎臓を提供する方(ドナー)と移植を受ける方(レシピエント)の適応について

腎臓移植には、以下の2つがあります。

- 死体腎移植(献腎移植)

- 生体腎移植

死体腎移植は脳死あるいは心臓死した方の腎臓を提供してもらう方法で、生体腎移植は原則として家族の方から腎臓を提供してもらう方法です。

レシピエントの適応となるのは、基本的には、全ての末期腎不全の患者さんですが、手術を受けられる一般的な体力があること(心臓、肺、肝機能などに問題がない)、自分の体調に気を配りながら薬の飲み方等を指示どおりに出来るなどの「自己管理」ができることが必要になります。また、活動性の感染症あるいは進行性の悪性腫瘍(がん)を合併している場合は、対象外となります。

生体腎移植の場合、ドナーになれる方は、ご家族の方(夫婦間も含む)で自らの意思で腎臓の提供を希望されている方になります。年齢は20歳以上で、腎臓の機能が正常であることはもちろん、手術を安全に受けることが出来る健康体であることが必要になります。腎臓を提供することによってドナーの方の健康が損なわれることがあってはいけません。そのためドナーの方は腎臓提供手術を受けられる前に、安全に手術をうけていただけるかどうか、腎臓を提供していただいて、つまり腎臓が一つになってもだいじょうぶかどうかを確認するために、いくつかの検査を受けていただくことになります。検査で問題がなければ、片側の腎臓を摘出してもその後の生活にはなんら制限は生じません。

移植前に必要な検査について

HLA、リンパ球クロスマッチテストなどの組織適合性検査をはじめ、血液検査、尿検査、各種レントゲン検査、がん検診や感染症の有無について調べます。すべての検査、診察は外来通院で可能です。

移植手術について

レシピエントの手術

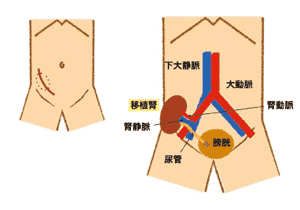

全身麻酔で行います。手術時間はおよそ4−5時間です。提供された腎臓を左右いずれかの下腹部(腸骨窩)へ収納し、腎動脈は内腸骨動脈あるいは外腸骨動脈と、また腎静脈は外腸骨静脈へそれぞれ吻合し、さらに尿管は膀胱へ吻合します。

通常は自分の腎臓は摘出しませんが、腎不全の原因によっては自分の腎臓を摘出する必要があります。腹膜透析をされている方はチューブを手術時に抜去します。通常、輸血は行いませんが、必要があれば行う可能性があります。

通常、術後1〜2日で食事を再開し、歩行可能になります。レシピエントの方は移植後およそ3〜4週間程度で退院し、その後は外来通院になります。

腎移植による恩恵

透析からの解放、水分・食事制限の緩和、全身状態の改善、透析合併症の改善、生活の質の向上、生存率の改善など

透析療法(前述のとおり、重大な危険性もあれば、利点もあります)

腎移植に伴う危険性

以下のような危険性が知られています。予期されないリスクもあり得ます。

- 創傷治癒の遅延、輸血、出血、尿漏、尿管狭窄、ヘルニア、再手術、疼痛、傷の周囲の違和感。

- 免疫抑制剤内服にともなうもの: 高血圧、高脂血症、糖尿病、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、骨髄への影響 (白血球減少、貧血、血小板減少または増加 )満月様顔貌、ニキビ、白内障、多毛、脱毛 、感染症、悪性腫瘍の発生、腎機能障害、白質脳症(けいれん)などの重大な合併症を引き起こす場合もあります。

- 深部静脈血栓、肺塞栓、ドナーからの未知の疾患の伝搬、腎疾患の再発、移植腎機能不全、膵炎、 肝障害、肝炎、狭心症、心筋梗塞、脳血管障害、重症感染症、悪性腫瘍、死亡。

生体ドナーの手術

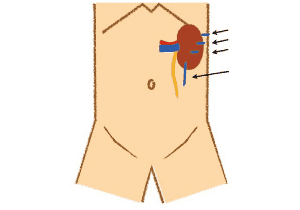

生体腎移植ドナーの方の手術は全身麻酔で眠っている間に行います。所要時間はおよそ4時間程度です。

内視鏡による腎臓の摘出手術(体腔鏡下手術)を行っています。

この方法は傷が小さくすむため手術後の回復が早いメリットがあります。

術後は術後1〜2日で食事を再開し、歩行可能になります。およそ1週間程度で退院となります。

腎移植に伴う恩恵

あなたの提供した腎臓により腎移植が成功すると患者さん(レシピエント)は透析とは比較にならない健康と生活の質の向上が得られます。

これはかけがえのない贈り物となりますが、あなた自身への直接の恩恵はありません。

手術に伴う危険性

以下のような、麻酔や手術に伴う合併症や直接手術に関連しない偶発症の可能性があります。

これらの発生頻度は少なく、また、その危険性を最小にするために最大限の注意と努力を払います。

創部感染、疼痛、創周辺の違和感、ヘルニア、出血、周囲の臓器や血管の損傷、解放手術への移行、輸血、気胸、深部静脈血栓、肺塞栓、肺炎、無気肺、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞

腎提供による危険性

腎摘出後の腎機能は提供前のおよそ70〜75%程度となりますが、その後はほとんど変化しないとされています。

欧米のデータでは10年以上後に透析が必要となるような腎不全の率は0.5%未満とされています。

また、高血圧や蛋白尿の出現は数%にみられるとされています。手術前の検査で「腎臓の予備力」を十分に確認していますが、提供後数年経過して、腎臓の働きが悪くなる可能性はゼロではありません。

また、残った腎臓や尿路に偶然に癌が発生することもありうるため、定期的な検診が必要です。

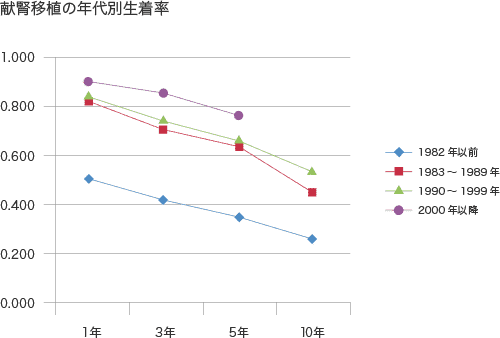

移植成績

2004年までに施行された腎移植症例について、日本移植学会、日本臨床腎移植学会が2006年に実施した追跡調査によると生体腎移植の生存率は1年95.3%、5年90.7%、10年84.8%、15年79.4%です。

また、献腎移植の生存率は1年90.4%、5年83.4%、10年76.5%、15年69.5%です。

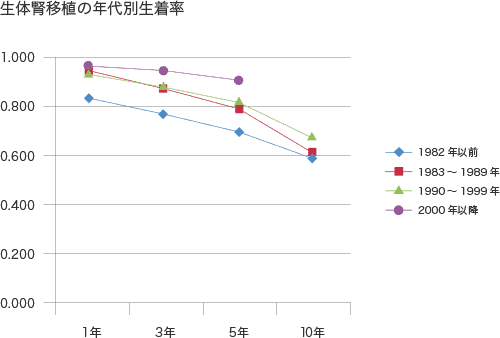

生着率は免疫抑制剤の進歩とともに向上しており、2000年以降の成績は生体腎移植では1年生着率94.4%、5年90.9%、献腎移植では1年生着率90.6%、5年78.6%となっています。

また、HLA(組織適合抗原)の一致については、ドナーとレシピエントの6種類のHLA(A:2種類、B:2種類、DR:2種類)がゼロミスマッチ(つまり一致している)場合は、一致していない組み合わせに比べると良好ですが、たとえ一致する数が少なくても、生存率、生着率の差はほとんどありませんでした。

原因はさまざまですが1年以内に亡くなられる方もおられます。

また、まれですが、移植腎機能が発現しないあるいは早期に移植腎機能を喪失し、透析に戻る可能も有り得ます。

移植腎機能喪失の原因として多いのは、急性および慢性拒絶反応ですが、腎炎の再発なども原因となります。

| N | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1982年以前 | 981 | 0.827 | 0.750 | 0.691 | 0.577 |

| 1983~1989年 | 2,561 | 0.942 | 0.872 | 0.791 | 0.602 |

| 1990~1999年 | 4,045 | 0.935 | 0.882 | 0.819 | 0.676 |

| 2000年以降 | 2,588 | 0.967 | 0.938 | 0.909 |

| N | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1982年以前 | 191 | 0.516 | 0.416 | 0.348 | 0.268 |

| 1983~1989年 | 989 | 0.814 | 0.709 | 0.628 | 0.459 |

| 1990~1999年 | 1,695 | 0.845 | 0.758 | 0.674 | 0.526 |

| 2000年以降 | 564 | 0.906 | 0.847 | 0.786 |

当科での実績

2003~2020年末で、生体腎移植を156件実施しており、年間10件前後の腎移植を実施しています。

各診療科や部門の協力により、腎移植実施施設として、麻酔、周術期管理、血液浄化はもちろんのこと、移植免疫検査、病理検査、薬物動態検査など、腎移植の中心的施設と遜色ない体制が整ってきています。

参考に表1、2に移植学会で公表されている腎移植実施件数を示します。

治療成績に関しては、昨年までに実施した86例のうち、夫婦間移植が45%、血液型不適合が44%を占めており、いわゆるハイリスクの症例の比率は高いものの、6ヶ月以内の急性拒絶反応発生率は10%で、いずれの症例も救済しています。

1年、3年の生存率および生着率は100%、5年生存率は96.7%、5年生着率は94.4%と全国の成績と遜色ないものとなっています。

費用

腎移植に係る費用は、医療保険の適応になっています。さらに、自己負担分に対しては特定疾病療養費制度、更生医療、小児慢性特定疾病治療研究事業、育成医療や重度障害者医療費助成制度などの医療費助成制度があり、医療費に関する自己負担が軽減されます。

詳しくはソーシャルワーカーにお尋ね下さい。

腎移植に関するご相談

腎移植を希望される方

献腎移植登録、生体腎移植を希望される方、腎移植についての詳しいお話を聞きたいという方は腎移植・腎不全専門外来(木曜日 午後)を受診してください。

あらかじめ、かかりつけの病院から当院の地域連携室に連絡をして頂くと、受診予約をとることができます。

またメールでの質問も随時受け付けています。

uro@med.kagawa-u.ac.jp